杜氏出自祁姓,帝尧裔孙刘累之后。在周为唐杜氏,成王灭唐,以封弟叔虞,改封唐氏子孙于杜城,京兆杜陵县是也。杜伯入为宣王大夫,无罪被杀,子孙分适诸侯之国,居杜城者为杜氏。在鲁有杜泄,避季平子之难,奔于楚,生大夫绰。绰生段,段生赫,赫为秦大将军,食采于南阳衍邑,世称为“杜衍”。赫少子秉,上党太守,生南阳太守札。札生周,御史大夫,以豪族徙茂陵。三子:延寿、延考、延年。延年字幼公,御史大夫、建平敬侯。六子:缓、继、他、绍、绪、熊。熊字少卿,荆州刺史,生后汉谏议大夫穰,字子饶。二子:敦、笃。敦字仲信,西河太守,生邦,字召伯,中散大夫。三子:宾、宏、繁。宾字叔达,举有道不就。二子:翕、崇。崇字伯括,司空掾,生畿。畿字伯侯,魏河东太守、丰乐戴侯。三子:恕、理、宽。恕字伯务,弘农太守、幽州刺史。生预,字元凯,晋荆州刺史、征南大将军、当阳侯。四子:锡、跻、耽、尹。锡字世嘏,为尚书左丞。曾孙悊。二子:楚、秀。秀......

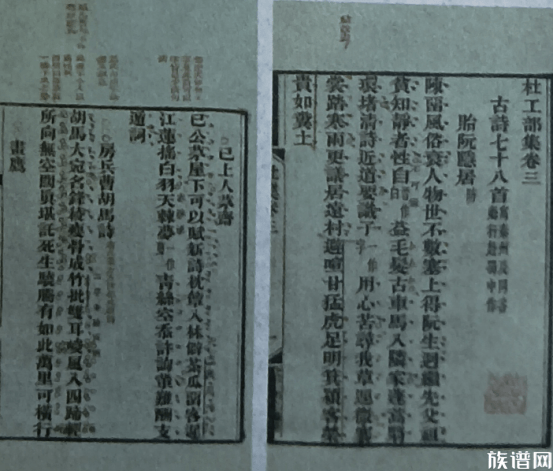

寻根溯源,天下杜姓家族京兆郡的繁衍脉络应该是这样的:春秋时期,位于今西安杜国的杜伯(杜姓始祖),被周宣王误杀,其后人四散逃离,大多避难于中原。其中,秦大将军杜赫的曾祖父杜洩逃奔楚国“杜赫为秦将,其子孙食采于南阳衍邑,时人称为杜衍”,其后,杜周及其第三子杜延年在南阳杜衍县形成了一代开山之祖。汉武帝时,父子俩先后又被朝廷做为豪族强行迁回西安,从而形成杜姓历史上最大的一个望郡——京兆郡。杜姓繁衍生息近三千年至今,已经位居百家姓中的第53位,南阳也已成为国内较大的杜姓集居地之一,曾经的杜姓发源地,肯定散居着杜周、杜延年的后裔,有待我们去寻访、发掘与识别。唐代大诗人杜甫,人称“老杜”,以及“小杜”杜牧,他们祖籍分别是襄阳及西安,如果寻根溯源,他们都是杜周、杜延年的后人。杜甫属于襄阳郡望,认可镇南大将军杜预是自己的十三世祖,这是有谱可查的。杜甫在30岁的时候,写了一篇《祭远祖当阳君文》而流传后世。在南......

秦始皇一统天下,废除分封制,实行郡县制,设三十六郡,湖北大部属南郡。西汉时期,湖北大部属荆州刺史部。东汉时期,沿置南郡、南阳郡、江夏郡以及汉中郡、庐江郡等。隋朝统一全国后,今湖北除西北部分和东部一隅外,绝大部分属荆州,统领南郡、夷陵郡、竟陵郡、沔阳郡、清江郡、襄阳郡、舂陵郡、汉江郡、安陆郡、永安郡、江夏郡等。宋代在湖北中部设荆湖北路,湖北之名始于此。湖北在汉代开始逐渐成为繁荣之地,不少家族也随之集聚繁衍,最终形成郡望,成为真正的世家大族。现在就古代湖北境内的襄阳杜氏详解。襄阳杜氏:西周初年,唐国被灭,周成王封自己的弟弟叔虞在唐,而改封刘累的后代在杜,建立杜国,史称杜伯。周宣王时,杜伯因为冤枉,被周宣王所杀,杜国因此消失,杜国的子民用国名作为自己的姓氏,从此姓杜。杜姓早期主要在陕西发展,到先秦时期,已经发展到了山西,山东,湖北,四川等地。杜姓郡望主要有京兆郡、襄阳郡、濮阳郡、汉阳郡、南阳郡。......

杜康:相传为我国历史上最早酿酒的人,创造了用黏性高粱为原料制成清酒的方法,被后人尊崇为酒圣。杜伯:为西周初杜地(今陕西西安)的领主,为杜姓始祖之一。杜宇:传说中的古蜀国国王。周代末年,七国称王,杜宇始称帝于蜀,号曰望帝。杜仓:中国战国时期秦国的相国杜周(?—前95):南阳杜衍(今河南南阳)人。御史大夫中丞,赐谥曰荒侯.西汉著名酷吏,以执法严刻著称。杜延年(?—前52):南阳杜衍(今河南南阳)人。西汉大臣,御史大夫杜周少子,麒麟阁十一功臣之一御史大夫建平侯。谥号敬侯。杜子春(前30-58):河南缑氏(今河南偃师)人。西汉末年著名经学家。杜度(生卒年不详):京兆杜陵(今陕西西安)人。即杜操,魏晋人因避魏武帝曹操名讳,改称杜度。东汉著名书法家,杜度以善章草著名。崔瑗、崔寔父子学杜度书,后人并称为“崔、杜”,为张芝师。杜诗(?-38):河内汲县(今河南卫辉)人。东汉官员及发明家。曾创造水排(水力鼓......

家族历史如同一条绵延的长河,承载着先辈们的奋斗与荣耀。本文将带您回溯杜氏家族的迁徙历程,揭示家族始祖杜鸿飞的传奇故事,以及家族在历史长河中的发展与传承。通过对家族宗谱的细致梳理,我们将更深入地了解这一历史悠久家族的文化与价值观,感受那份血脉相连的深厚情感。...

杜姓起源主要有三大支:出自祁姓、外姓和外族改姓。杜姓的郡望以京兆郡最为有名望,还有襄阳郡、濮阳郡等。杜姓堂号有“诗圣”、“少陵”、“京兆”等。历史上杜姓名人众多,如大将军杜赫、诗人杜甫和杜牧、画家杜琼、哲学家杜国庠等,近现代有名人物包括杜月笙、杜聿明等。...

编修《中华杜氏通谱》中值得探讨的几个问题,20多年来,本人为编修本县、本地区的杜氏宗谱、联谱和全国的《中华杜氏通谱》(以下...

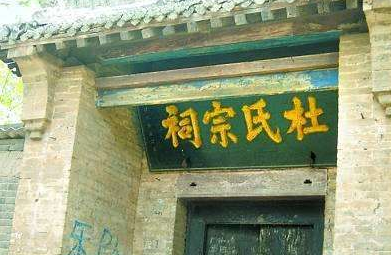

清代安徽仙源杜氏祠堂家法,准备做一集祠堂文化的纪录片,查阅相关资料书籍时,清代安徽仙源杜氏祠堂家法的几处内...

...

...

...

...

杜氏出自祁姓。周成王将唐杜氏迁于杜城,即今陕西省西安市东南,居者以地名“杜”为氏。唐代缙云已有杜氏,著名道士杜光庭是也,但县内川集、三里、浣溪诸杜氏宗谱却未记,可见当属另支。今缙云杜氏以京兆为郡望,系宋相杜衍之后。南宋时,越之山明人杜渐,字文学,为缙云县教谕,任满本欲返回原籍,然“祚疚版荡”,又蒙众友攀留,乃卜居县城龙津坊,是为现缙云杜氏始迁祖。杜渐有三子:长曰骐,次曰骥,三曰焱。因为三子始居地不同,后人遂有龙津坊杜氏、三里街杜氏、浣花溪杜氏之分。龙津坊杜氏:后来又叫川集杜氏,系杜渐长子杜骐之后。宋末,杜骐玄孙杜襄避乱由县城迁居山溪井头(今三溪井南杜宅)。元至正十七年(1357)缙云发生了大规模的反元起义,杜襄曾孙杜恂再次避居大集,杜恂有三子:幼子杜住自大集居乌弄,杜住有曾孙杜棈、杜椿复自乌弄回迁大集,只有杜枢留居乌弄,今乌弄、大集杜氏都是这三人的后代。清康熙年间杜恂十世孙杜得虞从大集分迁......

杜氏祠堂话说,宋神宗元丰年间(公元1078-1085年,距今930年左右),原来居于福建省莆田县鹊巷乡的青年才俊杜十郞,带着妻子李氏、儿子杜斯立和朱、蔡、杨、许、陈、李六个家丁,沿着武夷山脉一路进入潮汕,他们来潮汕可不是来玩的,竟然是来寻地定居的。莆田住得好好的,为什么要来潮汕呢?那就且听我一一道来:居于莆田的杜家是名门,京兆世家,杜十郞生于宋仁宗嘉祐八年,即公元1063年,距今954年,他是北宋名宰相杜衍的四世裔孙(取十郞之名,是其在堂兄弟排行第十)。名门之后,本来应去博取功名,可他却偏偏不喜仕途而热衷风水学,并师承当时大名鼎鼎的易学大师邵康节,经过努力,在风水学方面很有造诣,时人称他为“杜半贤”。易学大师邵康节福建莆田,一直以来是北方人民南迁而来的聚居地,四方云集,商贸繁华,至宋代时已是人烟稠密,繁华的背后却隐藏着人口膨涨的危机,杜十郞已看出其中端倪,为子孙计,他决意迁出莆田,用他的“......

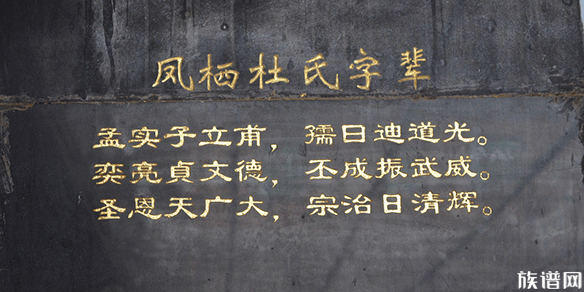

长沙栗子港杜氏始迁祖伯铭公,明洪武初由江西迁居善化十连塘,后人世居善化杜家河十连塘,后移居长沙长桥栗子港。浏阳杜氏始迁祖文久公,清代自广东梅县迁浏。后人聚居于中和杜家湾。宁乡杜氏始祖元凯公,讳预,仕晋,封当阳成侯,十三派至甫公,四十派至光隆、光炽二公。光隆公,讳铭,子三:庭位为阴浏支祖;庭佑为长善支祖;庭俊为潭邑支祖。光炽公,讳良,明天顺3年(1459)由江西德化县迁楚,官宁乡县丞,解组后占籍宁邑西城淡家岭,其子庭佐于弘治9年(1496)卜居县治西南白马滩,为沩宁支祖。族谱创修于明崇祯6年(1633),至1945年六修。老派:仕起诗学,名振楚邦,永守先业,克绍前光。续派:庭泽朝宗益,盛理建丰章,忠孝传家大,经纶济世昌。三续派:耕读贻谋远,宽和德量深,人文期蔚显,培植贵殷勤。茶陵枣市海潭杜氏先世明景泰2年(1451)由江苏大仓迁此。华容新河南堤杜氏始迁祖四和公,原居益阳泉交河七都围,因地少人......

...

...

...

杜氏文化作为中国传统家族文化的重要组成部分,拥有深厚的历史渊源与独特的价值观。本文将深入探讨杜氏家训的历史演变、家风家规的三维体系,以及在现代社会中的转型与创新,展现其在当代家庭教育与文化传承中的重要性与实用性。...

一、杜康与酒杜康,善造酒。在《中州杂俎》、《直隶汝州全志》里,都生动而具体地讲述了杜康造酒的过程。据说河南汝阳杜康村的酒泉沟,有一棵老桑树,这便是杜康发明酒的地方。杜康小时候牧羊,每天日出,就把羊赶往母羊坡放牧。晌午,就到酒泉沟吃饭看书。酒泉沟古时称空桑涧,桑树丛生,一股清泉穿林而过。泉边有棵老桑树,因年代久远,树身已空。杜康就在树下吃饭。他常缅怀祖先,饭难下咽,就把剩饭扔进桑树洞里。乡亲们见杜康不思饮食,日渐消瘦,就给他送来曲粉充饥。无意中,他又将曲粉扔进了树洞,这样剩饭和酒曲发了酵,变成了酒。杜康饮了此酒,才知酒能解忧助兴。于是他总结了经验,从此以酿酒为业。以后人们命名的除“杜康沟”、“杜康泉”、“杜康河”,还有“杜康墓”和“杜康庙”。魏武帝曹操在《短歌行》中“何以解忧,惟有杜康”的诗句,这些都充分说明了杜康是古代酿酒的专家。二、噤若寒蝉这个成语出自《后汉书·杜密传》。东汉末年,有个文......

岚皋县城东,溯岚河而上二十公里的岚河畔红日村,有一处呈罗圈椅状、名叫耳扒的小山坡,这里便是杜氏迁徙来岚后的祖居地。耳扒后靠青山,前饮岚河,侧挽清水长流的十里沟大堰。平旷的山坡上,梯田相接,阡陌携牵,淌水汩汩,花木葳蕤。杜氏祖居原座落于此,石条砌基,青砖封墙,穿木结构,雕梁画栋,天井相套,有七层之高。院内曾设杜氏祠堂平安祠和杜氏私塾学堂。上世纪三十年代中期毁损,现遗落有一些雕刻精美的柱石、石条、古砖等,仿佛在诉说着杜氏家族曾经的历史和沧桑。杜氏迁来岚皋后,家族人口不断繁衍增多,有部分外迁至近邻的草坪、田坝、桂花、界梁、天池等村。在草坪村至今仍存有三间古韵完整、清代建筑风貌的老屋。石条铺底,青砖砌基,土坯墙体,檩架斗拱,青石门框,木质板门,泥瓦屋面,叠瓦压脊。屋脊中端“寿”字屹立,屋脊外端陶质龙头高高翘起。堂屋正中屋壁上隐约可见万民同乐图壁画,神形兼俱,表现了主人们渴望国泰民安、五谷丰登的美好......

念祖寻根脉,追宗溯渊源:杜从中原来,次第向外迁。他乡作故土,礼存三代前。勿忘杜氏迁移史,牢记先人奋斗篇。人生处一世,厚德应为先。习礼知荣辱,启智忆先贤。贫穷不失志,富贵思源泉。莫做亏心事,不赚昧心钱。俯身不怍于大地,仰头无愧于苍天。居家贵和睦,情暖喝水甜。惜子勿溺爱,教子莫用鞭。父慈子孝敬,夫妻相让谦。兄弟结同心,荆花满庭院。亲戚常来往,邻里勿结冤。有钱莫欺三斤狗,官高不可鼻朝天。聚族而居讲信义,遭遇困难相支援。百业无贵贱,耕读是本根。诗文装满腹,胜有万贯钱。昔时贫且瘠,书声满乡间。幼学入琼林,至老莫废偏。崇文重教好传统,世世代代永相延。男有四方志,困境不自怜。宽厚如围屋,爽朗似山歌。吃得苦中苦,开埠南洋边。女素称贤惠,懿德传千年。天然去修饰,大脚胜金莲。四头与四尾,重任担上肩。朴素自有风采在,留得声名在人前。宁卖祖宗田,莫忘祖宗言。风筝飘万里,乡情一线牵。毋忘胞衣迹,情系客都颜。人是家乡......

...

...

...

...

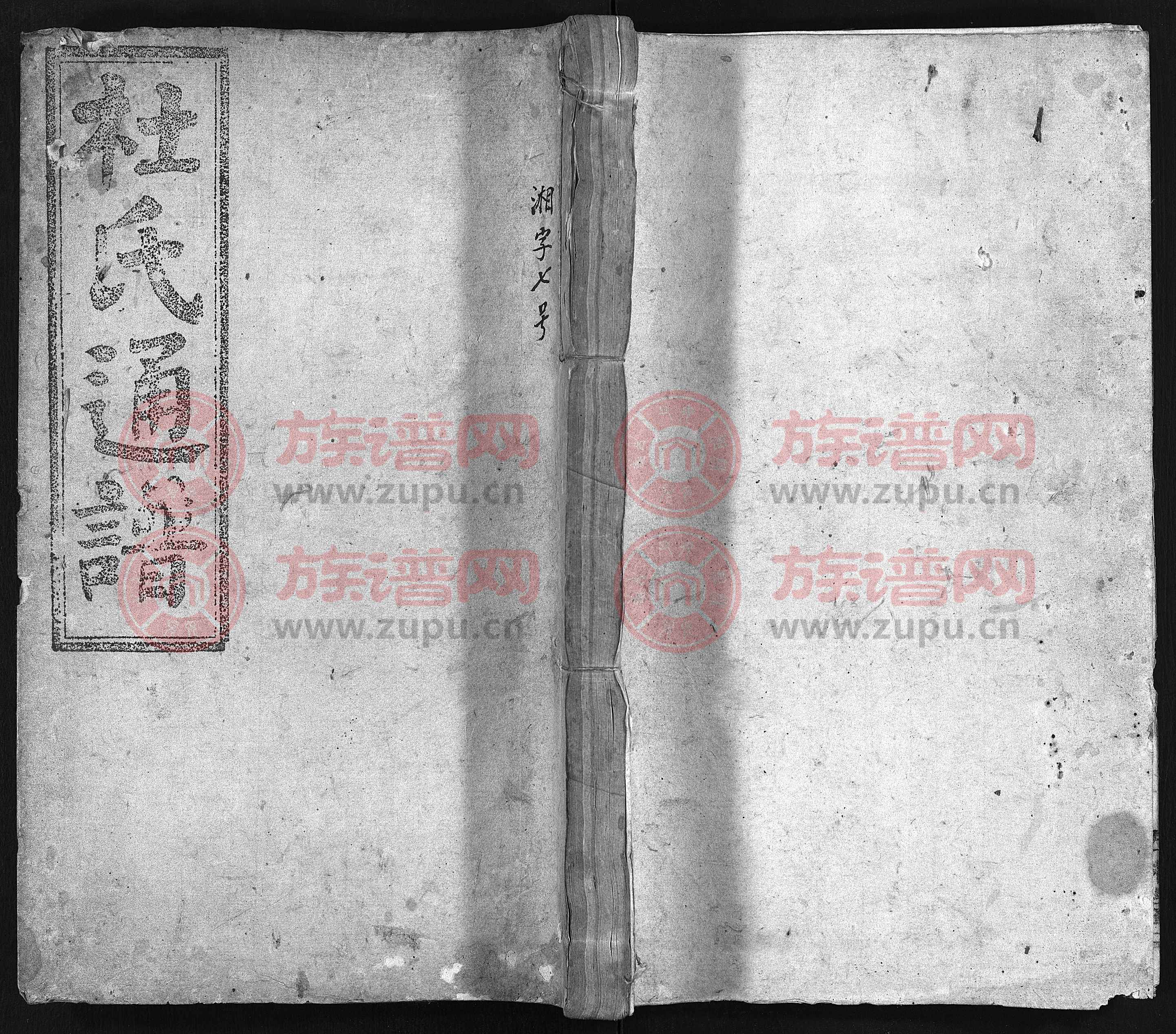

杜氏通谱 [卷数不详]

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

杜氏通谱 [卷数不详]

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

杜氏通谱 [卷数不详]

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

湖南·零陵..., 祁阳... 东安..., 道..., 宁远...等地.

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市, 太平...等地.

安徽·黄山市, 太平...等地.

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市, 太平...等地.

安徽·黄山市, 太平...等地.

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市, 太平...等地.

安徽·黄山市, 太平...等地.

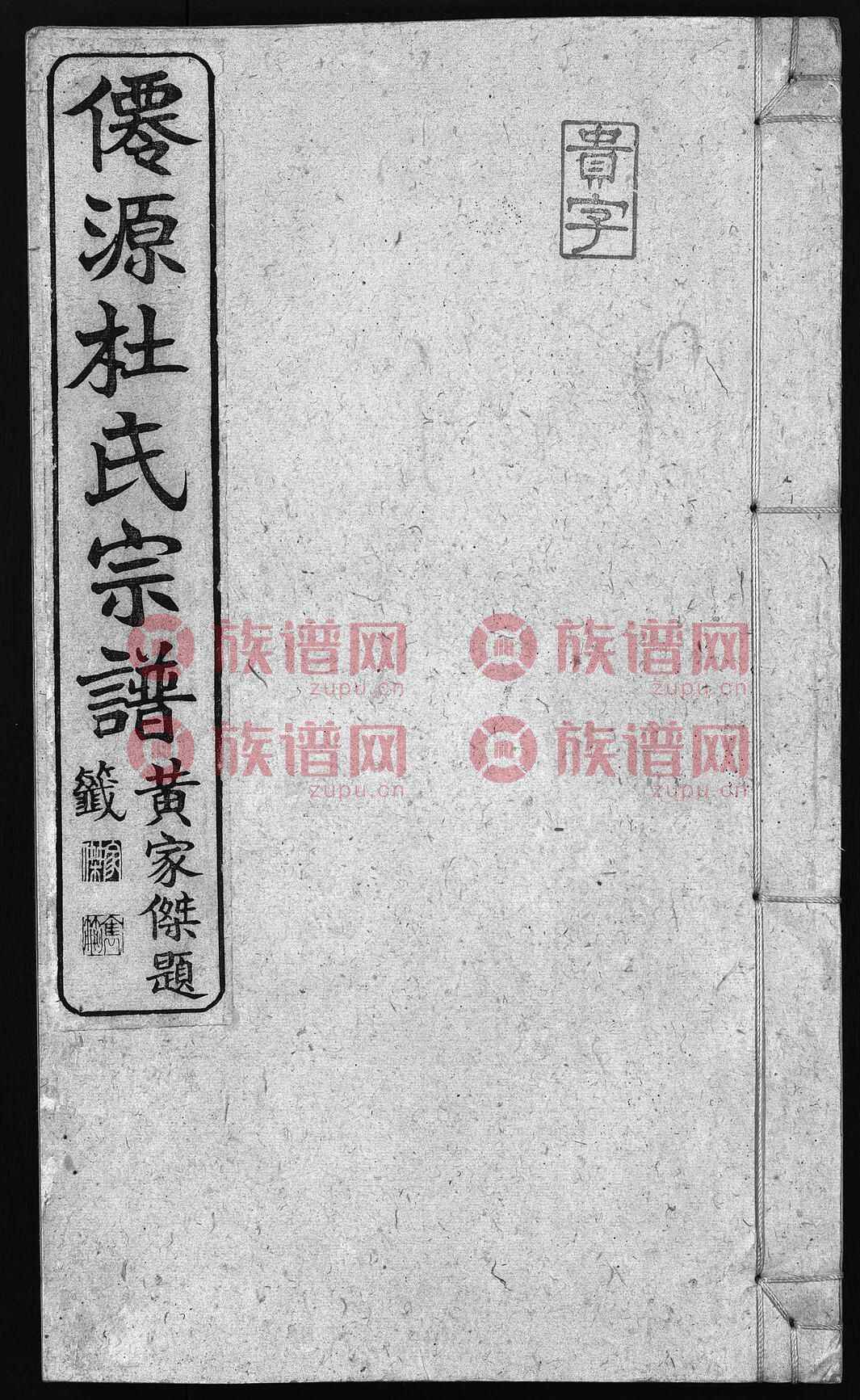

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市, 太平...等地.

安徽·黄山市, 太平...等地.

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市太平...

安徽·黄山市太平...

僊源杜氏宗谱 [72卷含首1卷,实录4卷]

安徽·黄山市, 太平...等地.

安徽·黄山市, 太平...等地.

杜氏十二修宗谱 十四卷首一卷

江西·-九江市-修水...

江西·-九江市-修水...

微信登录

微信登录

手机号登录

手机号登录